Wie ich schreibe

Für eine Geschichte benötige ich zuerst ein Thema und einzelne Ideen, die mich fesseln müssen. Alles, was mich inspirieren könnte, sammle ich in Notizbüchern. Das können Redewendungen und Verse sein, Postkarten, Wetter- und Naturbeobachtungen, Zeitungsartikel, Fotos, Namen, vielleicht die Stimmung, die ein Lied erzeugt, Gesprächsfetzen, die ich aufschnappe oder jemand, der mir in der Bahn gegenüber sitzt. Auch stelle ich dort Fragen zu den Figuren, den Orten und der Handlung, die ich mir selbst beantworte. Manche Ideen verwerfe ich wieder. Zweifel und Selbstermunterungen stehen auch dort, zum Beispiel: Vertrauen haben!

Um mit dem Text anfangen zu können, muss ich den Anfang und das Ende kennen – beide korrespondieren miteinander. Ich muss nicht wissen, wann meine Figuren die Windpocken hatten, aber ihr Wesen muss ich ergründet haben. Auch muss ich den Ton der Geschichte kennen: Will ich sie in Dur oder in Moll erzählen? Das Schreiben des Textes findet dann am Laptop statt, während ich weiterhin in Notizbüchern arbeite. Da ich blind tippen kann, kann ich mir die Szene dabei gut vorstellen.

Jeder Autor arbeitet auf seine Weise. Meine ähnelt dem Knüpfen eines Teppichs. Eine Geschichte folgt dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Wenn ich also die Idee für eine Ursache habe, gehe ich voraus, um die Wirkung einzuknüpfen. Andersherum: Wenn ich die Idee für eine Wirkung habe, muss ich zurück, um die Ursache einzuknüpfen. Ich knüpfe mal hier, mal dort, löse Fäden wieder und knüpfe sie neu, bis der Teppich fertig ist. Und es gibt nur diesen einen.

Da alle Figuren in meinen Geschichten erfunden sind, hilft es mir, sie an mir vertrauten Orten handeln zu lassen. Dort, wo ich schon jede Jahreszeit erlebt habe. Manchmal muss ich aber auch reale Orte, wie zum Beispiel Gebäude, im Geiste verwandeln, um sie der Geschichte anzupassen.

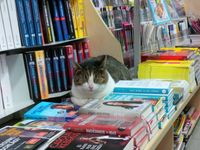

Eine Geschichte muss reifen, das braucht Zeit. Aber das Ringen um jeden Satz darf der Leser nicht mitbekommen. Er soll denken, dass ich die Geschichte ohne Mühe geschrieben habe – mal eben in einer schlaflosen Nacht. Meine Geschichten sind deshalb so verdichtet, weil ich mich davor fürchte, den Leser zu langweilen. Am Ende darf nur die Essenz übrig bleiben – siehe Foto, und das sind nicht alle Notizbücher für diese Erzählung. Darum lese ich auch lieber kürzere Geschichten.

Die Geschichten anderer Autoren kann ich zu ungefähr neunzig Prozent genießen. Aber zehn Prozent lese ich analytisch, in etwa: Aha! Wenn jetzt … passiert, dann geschieht später wohl … Ich bevorzuge Gegenwartsliteratur. Um mich von meinen Texten zu erholen, lese ich zwischendurch gern mal einen Krimi. Der sollte nur spannend sein, am besten unblutig. Ich mag surreale Geschichten wie Der Apfelbaum und Die blauen Gläser von Daphne du Maurier. Eines meiner Lieblingsbücher ist Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. (Nebenbei bemerkt: Beide Schriftstellerinnen sind 1907 geboren worden.) Meiner Meinung nach braucht man einen Künstler nicht persönlich kennenzulernen, alles Interessante findet man eh in seinem Werk. Aber ich gestehe, dass ich an Astrid Lindgren gern mal vorbeigegangen wäre.

Den schlafenden Streuner habe ich an einem Wintertag in der Bahnhofsbuchhandlung fotografiert. – Natürlich haben mich auch andere Schriftsteller beeinflusst. In meinen Zwanzigerjahren hat mich Stefan Zweig fasziniert, besonders sein Umgang mit Sprache. Dann ist es wohl auch Hemingways Suche nach einer wahren Geschichte und dem perfekten Verb. Ansonsten lerne ich aus jedem Buch, das ich lese. Und wenn ich bei einem Film denke, der basiert auf einem guten Drehbuch, dann schaue ich ihn mir zwei- oder dreimal an, um die Dramaturgie nachvollziehen zu können.

Ist eine Geschichte fertig, kann ich eine Weile ohne Schreiben sein, aber bald plagt mich die Unruhe. Ich brauche immer einen Text, über den ich nachdenken kann. Und ich liebe die kurze Form. Mit der Kurzgeschichte verhält es sich wie mit der Nebenrolle eines Schauspielers in einem Film oder Theaterstück: Auch er hat nicht viel Zeit, einen Eindruck zu hinterlassen.